引言

2025年3月,国家市场监督管理总局发布《医疗广告认定指南(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”),历经半年,近期国家市场监督管理总局、国家卫生健康委、国家中医药局三大部门联合发布《医疗广告认定指南》(以下简称“《指南》”)。从《征求意见稿》到正式版《指南》,其中条款对比变化、新规核心要求引发市场广泛关注,笔者结合过往项目及实操经验,就《指南》新规变化与相关经营企业合规应对予以解读,以飨读者。

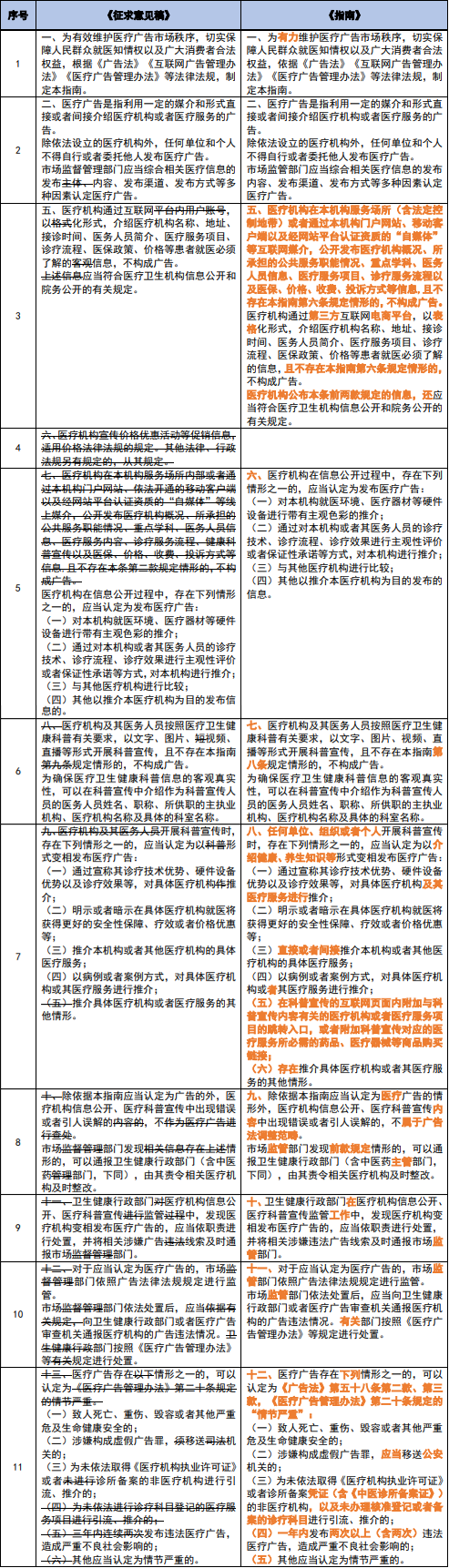

一、《征求意见稿》与《指南》条款变化

对比《征求意见稿》,《指南》第五条、第八条和第十二条进行了实质修改,除此之外,第七条、第九条、第十条、第十一条也予以了调整。具体列示如下:

二、《指南》核心要求

结合上述变化,我们理解,《指南》进一步明确了医疗广告的定义、具体情形及发布主体,并规定建立部门协同机制。

在医疗广告定义和具体情形方面,《指南》第二条明确医疗广告是指利用一定的媒介和形式直接或者间接介绍医疗机构或者医疗服务的广告。《指南》第五条和第七条对不构成医疗广告的情形进行了细化,明确医疗机构依照规定程序和规范进行的医疗信息公示(如机构资质、诊疗科目、医师信息等)和医疗健康科普宣传(普及科学健康知识)本身不视为广告。同时,《指南》第六条和第八条重点列举了借医疗信息公示和健康科普之名变相发布医疗广告的具体情形,为精准识别和打击此类违法行为提供了明确依据,防止便民惠民的善举异化为不当牟利的手段。

在发布主体方面,《指南》作出了严格限定,重申并强调了《医疗广告管理办法》确立的基本原则,第二条明确规定医疗广告的发布主体必须为依法设立的医疗机构,任何非医疗机构(单位和个人)均不得自行或委托他人发布医疗广告。

在部门协同机制方面,《指南》第九条至第十一条着重强化了部门协同监管机制,进一步厘清了市场监管部门、卫生健康行政部门及中医药主管部门的职责分工,特别在违法线索移送、情况通报等方面建立了制度性安排,旨在提升多部门协同配合效能,形成综合治理合力。

三、企业合规建议

《指南》的出台,对相关经营主体发布医疗广告提出了明确且严格的要求,为提高医疗机构合规管理水平,建议:

第一,医疗机构作为医疗广告的责任主体,必须严格区分信息公示、科普宣传与广告行为的界限。在官网、自媒体等渠道发布机构概况、医生信息、流程价格等基本信息时,应杜绝任何主观评价(如“顶尖设备”、“疗效显著”)和比较性内容;开展健康科普时,目的须纯粹,不得植入任何对自身技术、效果、案例的推介,严禁附加诊疗预约或商品购买链接。发布任何可能被认定为广告的内容前,必须事先申请并取得《医疗广告审查证明》,并确保最终发布内容与审查批准内容完全一致。

第二,合规需多部门协同工作,医疗机构必须建立系统化的全员培训与常态化内控机制。市场策划、医务人员及新媒体运营人员均需接受《指南》专项培训,透彻掌握“广告”的法律边界,在日常工作中主动规避合规风险;应建立定期合规审查机制,全面抽查各类对外宣传材料。

第三,建议医疗机构制定高效的应急响应预案。医疗机构应确保在收到监管问询或消费者投诉后,能快速溯源问题内容、评估风险等级、立即下架并启动整改,同时及时与监管部门沟通,以规避被认定为“情节严重”的风险。

《指南》的发布为依法认定医疗广告、维护医疗广告市场秩序提供了清晰、统一的标准。其核心在于精准界定“广告”与“信息公示”、“健康科普”的边界,治理医疗广告乱象,保障人民群众健康权益与财产安全。企业需意识到合规是生命线,坚守医疗广告的真实性、科学性、适度性才是经营长久之道。

联系我们

联系我们

关注公众号

关注公众号

联系我们

联系我们