引言

投后管理关系到被投企业的规范运行与良性发展,能有效地减少或消除潜在的投资风险,保障投资资金的顺利退出,最终达成投资目的,对于整个投资工作具有重要意义。在当前形势下,投资机构已经越来越重视投后管理工作。考虑到投后管理植根于投资机构整个投资和管理体系之中,市面上通行的投资管理模式及体系架构都呈现出不同的投后管理特色。

一、主要投后管理模式比较

投后管理模式实际上会直接对应另外一个话题,也即投前和投后的分工。不同的机构因为投前和投后的分工和职能不同,对应所采取的投后管理模式是不同的。目前行业内主流投后管理模式包括划断式、分工协作式和监督管理式三种主要模式。

(一)划断式

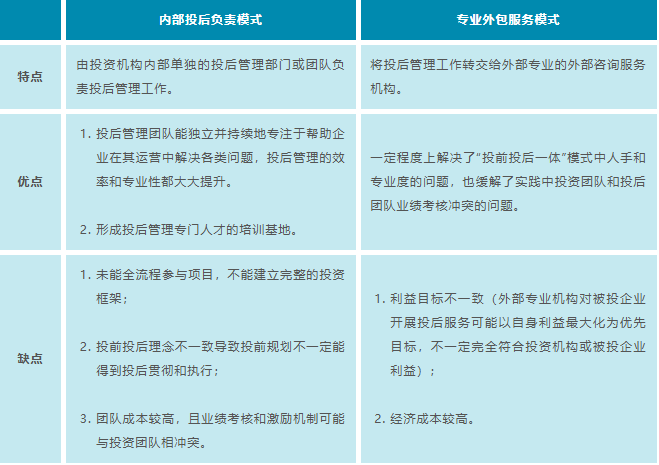

划断式即投资完毕后的事项全部交给投后管理团队,投资人员和投资部门不再参与投后管理工作。划断式项下又细分为内部投后负责模式以及专业外包服务模式。

(二)分工协作式

分工协作式项下,投资机构的投后管理工作由投后管理部门和投资部门、合伙人团队等进行分工协作。主要特点是由投后管理部门专门处理一些特定的事项,比如战略管理咨询、协助税务筹划或不良项目的处置等,其他投后管理工作仍然由投资部门来负责。

分工协作式的投后模式有较为明显的优势。第一,投后管理部门人员数量不需要很多,可以有效的控制成本。第二,投资团队基本上能够把控募投管退全流程,有利于建立完善的投资分析框架。第三,投后管理团队负责的工作需要专门的专业技能,分工协作更有利于工作的推进。

分工协作式也有一些劣势。分工协作需要充分协调,增加了沟通成本和管理成本,个别的情况下可能出现互相推诿、扯皮的风险。

(三)监督管理式

一定数量的投资机构采用监督管理模式的投后管理。该模式项下的投后管理负责部门主要是财务部门和法务部门,重点工作是介入投后复盘,并从基金运营的角度督导退出工作,提升基金的DPI指标。监督管理式的投后管理很少介入具体的投后管理工作,主要是对投后工作进行督导和考评,具体的投后管理主要由投资团队去落实。

监督管理式的投后部门一般人员较少,且很多人员可以兼职投后管理岗,运营成本较低。同时,可以通过投后监督和复盘帮助投资机构调整投后策略。

可以注意到,监督管理式的投后管理比较适用于投资早期阶段项目的投资机构,适用范围相对受限。同时,该种模式项下投资团队投后负担会不断增加,在被投企业上升到一定数量后,投资团队可能不堪重负,需要投后管理部门适当地接管部分具体工作。

以上提到的几个投后管理模式并非单一或者一成不变的。不同的发展阶段、不同的项目、不同的团队,可能采取的分工模式不同,而且这些分工模式并非绝对的优劣,通常需要根据投资机构特点、投资项目情况等综合选择确定。

二、投后管理的体系架构搭建

(一)投后管理的部门设置

投资机构根据所采取的投后管理模式及自身特点,通常设置的关于投后管理的部门如下:(1)投后管理部:负责投后管理的具体实施、组织、统筹、协调投后管理相关事项;负责已投项目的后续日常跟踪管理,定期、不定期对项目公司进行现场或非现场检查,对项目运行情况进行分析;负责已投项目风险管理,定期出具投后管理报告;协调、调动内外部资源为项目公司提供增值服务等。(2)基金运营部:负责基金的信息披露工作(包括但不限于基金业协会定期的信息披露和对于投资者的信息披露),对接公共关系和政府事务等;对基金估值进行核算。(3)风控部:投后管理阶段,配合投后管理部做好已投企业相关风险的监控、防范、处置工作;负责投后项目的管理和退出相关法律事务处理、法律文件的起草和审核;对基金定期报送的报告及投资者信息披露报告进行合规性审核。(4)财务部:开展与被投企业相关的财务管理工作;开展基金信息报送、对基金估值进行核算,协助核实基金财务数据。

(二)投后管理的激励机制

相对于明显容易出成绩的投前、投资环节,投后阶段多数的工作耗时漫长,不确定风险较大,在投后管理工作激励机制尚未明确的情况下,耗费精力做投后管理的风控、管理和增值服务属于较大的沉没成本。因此,为了更有效的做好投后管理工作,投资机构应建立实施明确的投后管理工作激励机制。

明确绩效激励的原则。对于投后管理团队的绩效考核需要坚持耐心、长期的原则来制定,建议区分日常基本工作绩效和长期执行绩效,对于投后管理工作通过一个持续性、有频次的动态方式进行绩效考核。

引入专职团队统筹负责。投资机构应引入负责投后管理业务的专职团队,配备企业经营管理、金融财税、法律、券商、政府关系等从业经验较为丰富的人员,由投后管理团队对投后管理事项处置统一标准,全面负责统筹整个基金的投后管理工作。

合理划分投后管理内容模块。建议在投后管理部门或团队内部按照工作内容进行清晰划分相应业务模块,如项目管理组、基金管理组、增值服务组等,形成清晰、专业且职能明确的投后管理内部架构和体系。

实践中,在投后管理工作重要性日益凸显的情况下,除了常见的募资奖励、投资奖励、退出奖励之外,建议投资机构对于投后管理部门和团队单独设置一定的奖励额度,以加大对投后管理工作的激励力度。激励形式可以灵活选择包括但不限于按照项目激励方式、整体激励方式等进行。

(三)投后管理常见的规章制度

制度从业务中来。我们在构建某项制度体系时需要先对某项业务进行穿行测试,进而识别管理动作,最终匹配对应的管理制度。就投后管理来说,我们将投后管理的制度做三层分级。第一级为管理办法类,如投资管理办法、投后管理办法、绩效考核管理办法、投后项目分级管理办法。此类制度是决定公司总体运作模式,基于公司文化、底色和基调而搭建的制度,通常由公司各部门协商后报管理合伙人决策通过。主要内容是原则性规定该类业务的主要负责部门、工作基本原则、决策权限及总体流程等。第二级为工作指引类,如投后管理工作指引等。此类制度为部门层面的工作制度,规范公司的业务操作,通常由部门内部制定后报管理合伙人。主要内容是实操性规定各类相关业务的工作指导原则、细化流程和对应的模版文件。第三级为各类模版文件,如项目交接清单、项目拜访/访谈纪要、复盘报告模板、投后项目分级标准等。

虽然在不同的机构中,这些文件的名称不尽相同,但投后管理制度的分级逻辑大致相同,投资机构应结合自身情况建立一套体系化的投后管理制度、指引和规范,便于更好更有效地开展投后管理工作。

联系我们

联系我们

关注公众号

关注公众号

联系我们

联系我们