前言

住房问题事关保障和改善民生,发展住房租赁市场是有效解决住房问题的重要途径。2025年7月16日,国务院总理李强签署第812号国务院令,公布《住房租赁条例》(以下简称《条例》),自2025年9月15日起施行。而《上海市住房租赁条例》由上海市第十五届人民代表大会常务委员会第四十六次会议于2022年11月23日通过,自2023年2月1日起施行。

本文将对国务院《住房租赁条例》(2025)与《上海市住房租赁条例》(2023)进行具体的条款对比,从而进行分析。

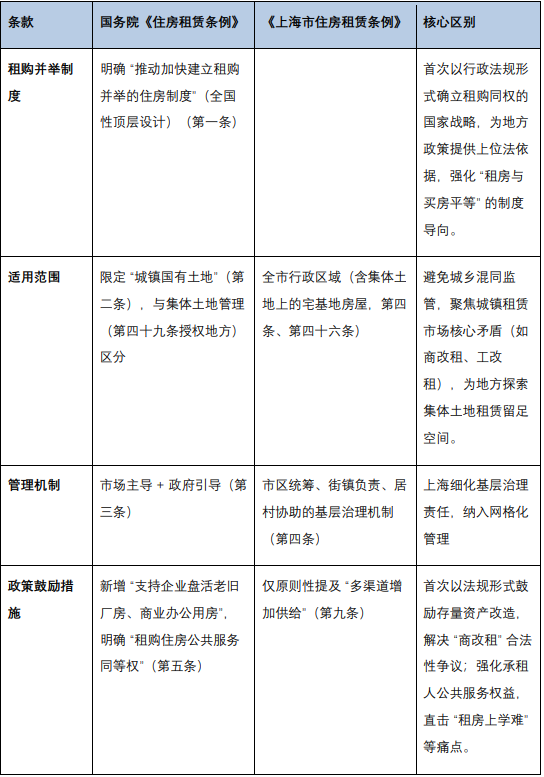

一、条款对比分析

(一)总则

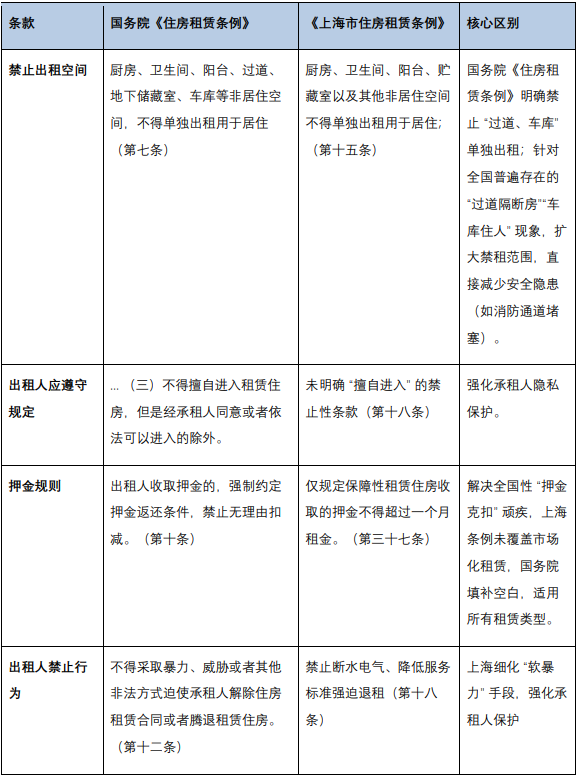

(二)出租与承租

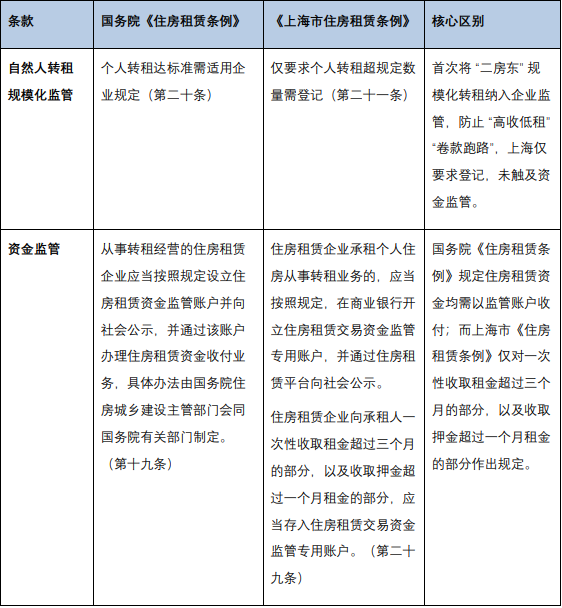

(三)住房租赁企业

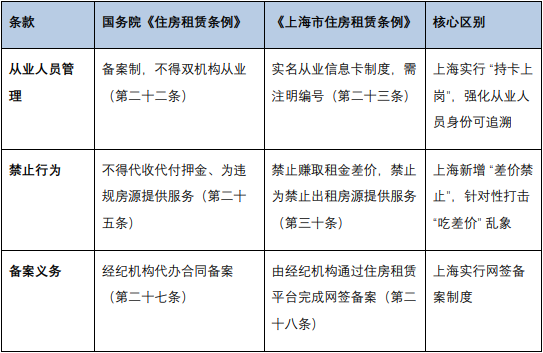

(四)经纪机构

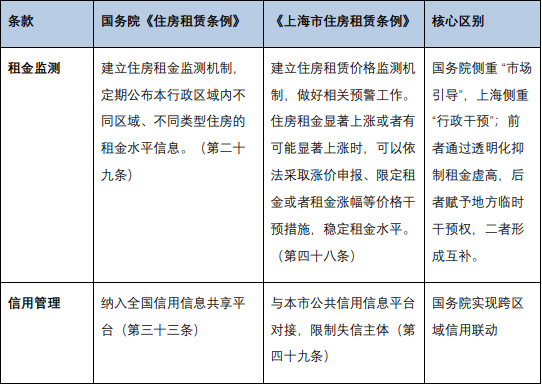

(五)监督管理

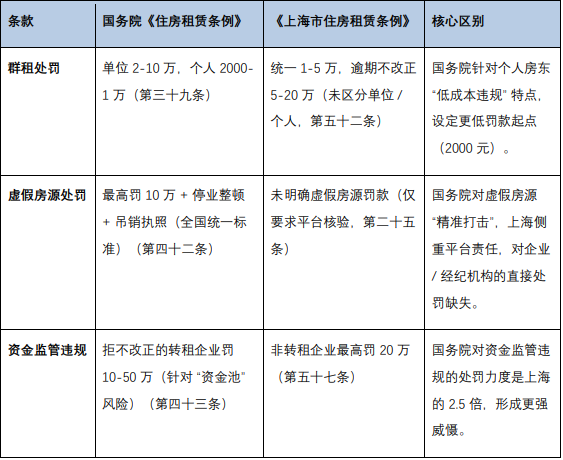

(六)法律责任

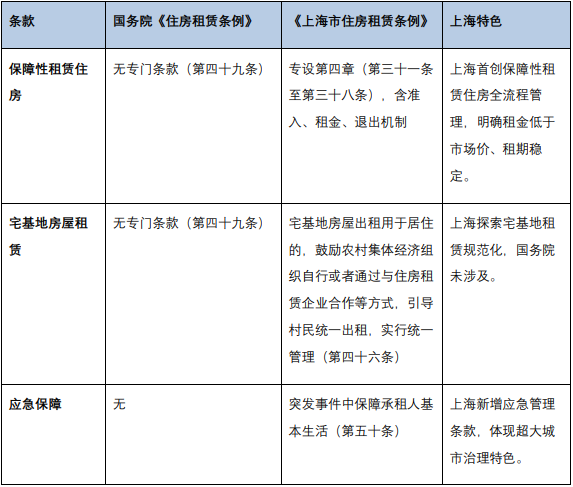

(七)其他

(注:以上对比基于公开文本,具体适用需结合最新地方性细则及司法实践。)

二、核心亮点

《住房租赁条例》针对住房租赁市场存在的问题,主要从出租承租活动、住房租赁企业行为、经纪机构行为、监督管理等方面,提出了具体的规范要求。

(一)总则层面,首次以行政法规确立“租购并举”国家战略,明确租购住房公共服务同等权,为地方政策提供上位法依据;限定适用“城镇国有土地”,为集体土地租赁留地方探索空间;鼓励企业盘活老旧厂房等存量资产,解决“商改租”合法性问题。

(二)出租与承租环节,扩大禁租非居住空间至过道、车库,减少安全隐患;明确禁止出租人擅自进入租赁住房,强化承租人隐私保护;强制约定押金返还条件,禁止无理由扣减,覆盖所有租赁类型。

(三)住房租赁企业监管上,将自然人规模化转租纳入企业管理范畴,防范经营风险;要求转租企业设立并公示资金监管账户,通过该账户办理资金收付,强化资金安全管控。

(四)经纪机构管理方面,要求从业人员备案且不得多机构从业,禁止代收代付租金、押金,明确其代办合同备案义务,规范行业行为。

(五)监督管理上,建立住房租金监测机制并定期公布信息,通过透明化稳定市场;信用管理纳入全国信用信息共享平台,实现跨区域联动约束。

(六)法律责任层面,针对群租区分单位与个人设定罚款,对个人起点更低以增强威慑;对虚假房源最高罚10万并可吊销执照,精准打击违规;资金监管违规拒不改正的转租企业最高罚50万,力度显著高于地方规定。

这些亮点使得国务院《住房租赁条例》在规范市场秩序、保护当事人合法权益、促进住房租赁市场高质量发展方面发挥重要作用,为构建稳定、健康的住房租赁体系奠定了坚实的制度基础。

上海作为先行地区,其条例侧重“精细化治理”(如保障性住房专章),而国务院条例提供“基础性制度”,未来上海需根据国务院条例修订地方细则(如明确 “过道、车库”禁租的认定标准),律师处理跨区域租赁纠纷时,可援引国务院条例的原则性规定,结合上海地方特色条款,实现“上位法+地方实践”的双重保护。

三、律师观点

近年来,我国住房租赁市场持续成长,在保障“住有所居”、提升居住品质、推动新型城镇化以及城乡融合发展方面成效显著。2025年7月3日,为深入实施城市更新,推动商务楼宇高质量发展,提升上海城市能级和品质,加快“五个中心”建设,上海市人民政府办公厅发布《上海市人民政府办公厅关于推进商务楼宇更新提升的实施意见》(下简称《实施意见》)。对此,我们可以结合国务院《住房租赁条例》、《上海市住房租赁条例》及《实施意见》,从商业地产企业实操角度,可从政策内涵、实际利好、现实挑战及应对方向四方面形成清晰认知:

1. 《实施意见》的核心内容及政策支撑

《实施意见》作为上海落实国家住房租赁制度的地方细则,核心是通过功能优化与政策松绑,推动商务楼宇从单一办公功能向“办公+租赁住房”复合功能转型,为企业“商改住”提供三大核心支撑:

1)合法性明确:首次以市级政策界定商务楼宇兼容租赁住房的合规性,按城市主中心、地区中心、社区中心分类引导功能适配,且无需变更不动产权属,仅通过15年全周期合同管理即可实施,解决了此前“改造成本高、产权变更难” 的痛点2)成本优化:改造环节放宽消防标准(不低于原建造标准即可)、简化审批流程(500平方米以下简易装修豁免施工许可);运营环节允许土地出让金分期缴纳、给予容积率奖励(如空中连廊面积不计入容积率),直接提升项目收益空间。

3)政策衔接:与上海租赁条例的监管要求(如资金监管、备案制度)相衔接,鼓励改造后的租赁住房纳入规范化管理,既符合国家“规模化租赁”监管导向,又能借助地方公共服务配套提升房源吸引力。

2. 租购同权背景下“商改住”的差异化价值

“租购同权”的核心是打破住房产权与公共服务的绑定,但其落地受教育、医疗等基础资源供给不足的制约,推进难度较大。对于商业地产企业参与的“商改住”项目,若能成功实现“租购同权”,将带来诸多额外福利。而《实施意见》框架下的“商改住”能为企业带来差异化价值:

1)区位资源优势:商务楼宇多位于城市核心区或产业聚集区,周边公共服务配套(如交通、商业、教育分支资源)相对成熟,其改造的租赁住房可天然承接“职住平衡”需求,对租客的吸引力高于远郊新增住宅;

2)公共服务适配:文件明确兼容的“人才公寓”“租赁住房”可享受区域公共服务资源(如社区配套、公共空间开放),虽未直接提及“租购同权”,但通过“功能融合”间接提升了租赁住房的公共服务可及性,有助于企业提高租金水平和出租率;

3)市场稀缺溢价:核心区存量商务楼宇改造的租赁住房供给有限,且政策鼓励“统一运营”,企业可通过标准化服务形成品牌效应,进一步放大资产价值。

3. 企业实操中的政策衔接问题

尽管政策导向清晰,企业在办理线上登记、转租、注销等手续时,仍面临与政策要求脱节的问题,主要源于:国务院及上海租赁条例虽明确了租赁住房的备案、资金监管等义务,但各地线上平台建设进度不一。以上海为例,商办楼宇信息监测平台尚未针对“商改住”开发专项模块,可能导致“线上备案信息与实际改造功能不符”“资金监管账户无法对接转租流程”等情况,增加企业合规风险。

4. 实务操作建议

商业地产企业推进“商改住”时,需紧扣政策核心,重点做好三方面工作:

1)前期合规核查:结合《实施意见》的区域分类要求,确认楼宇是否符合功能兼容标准,委托专业机构评估消防、结构安全等改造底线,避免因基础条件不符导致项目停滞。

2)政策红利落地:主动申请容积率奖励、土地出让金分期缴纳等优惠,改造后优先通过上海住房租赁平台完成网签备案,确保享受公共服务配套红利。

3)流程衔接预案:针对线上平台功能不足的问题,提前与属地房管部门沟通,以书面确认替代线上流程缺失环节,留存备案材料、监管账户流水等证据,防范后续争议。

总而言之,“商改住”是商业地产企业盘活存量资产的重要路径,企业需以《实施意见》为操作指南,衔接国家及上海租赁条例的合规要求,将政策红利转化为实际收益,实现稳健运营。

联系我们

联系我们

关注公众号

关注公众号

联系我们

联系我们