一、引言

2018年,国务院办公厅发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》,明确要求建立网络科普平台,利用互联网提供健康科普知识精准教育,普及健康生活方式。2019年,国家卫健委发布《健康中国行动(2019—2030年)》,要求建立并完善健康科普“两库、一机制”(国家和省级健康科普专家库、全媒体健康科普知识发布和传播的机制),建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制,医务人员掌握与岗位相适应的健康科普知识并在诊疗过程中主动提供健康指导,鼓励各主要媒体网站和商业网站开设健康科普栏目。

近年来通过微信、微博、小红书、抖音、快手等互联网媒介进行健康科普的现象越来越普遍,特别是2020年新冠疫情爆发后,短视频、直播、科普文章等各种形式的健康科普在突发公共卫生事件中发挥重要作用,涌现一批知名科普医生如“急救医生贾XX”、陶X医生等。然而,健康科普在繁荣发展的同时也隐藏着一系列违规问题,只有筑牢合规防线,方是开启互联网医疗卫生健康科普的法治密钥。

二、互联网医疗卫生健康科普的认定

(一)定义

根据《科学技术普及法》,科普是指采取公众易于理解、接受、参与的方式开展科学技术普及,包括国家和社会普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动,是具有公益性质的事业。根据《关于建立健全全媒体健康科普知识发布和传播机制的指导意见》,健康科普知识则是指为落实新时代党的卫生与健康工作方针,提高人民健康水平,以健康领域的基本理念和知识、健康的生活方式与行为、健康技能和有关政策法规为主要内容,以公众易于理解、接受、参与的方式呈现和传播的信息。

综上,医疗卫生健康科普是指采取公众易于理解、接受、参与的方式开展健康知识的普及。

(二)行为主体

目前医疗行业内在做医疗卫生健康科普的涉医主体主要是医疗机构及其从业人员、医学或健康机构、医药企业、CSO等医药外包服务机构。医务人员天然地具备权威性、专业性的公众形象,国家、各省市逐渐将健康科普作为医务人员绩效考核、职称评审的重要指标,医疗机构及其从业人员越来越有动机和动力开展健康科普活动。部分医学或健康机构、医药企业、CSO等机构发现商机,主动联系行业地位高的知名院士专家或者有巨大流量的医疗大V。

我国并未禁止涉医主体进行医疗卫生健康科普,但对科普行为方式或内容存在禁止规定,如上海市最新发布的《互联网健康科普负面行为清单(试行)》明确规定了九个“禁止”。全国或其他地区尚无明确规定,但如出现被认定为医疗广告或出现商业贿赂、诈骗等违法行为的,将可能因此承担相应民事、行政甚至刑事责任。

(三)行为特征

1. 专业要求强

医疗卫生健康涉及内容包括基本医疗卫生服务(医疗、医保、医药)、疾病防控、医疗机构、药品及医疗器械监管、残疾预防和康复服务、健康养生等方方面面,涉及丰富的医疗卫生知识、专业的医疗技术和设备,也拥有颇多的医疗术语,科普人员在引用知识来源时如不够精准、科学、权威,“翻译”医学术语时不够深入浅出、准确易懂,极易造成受众误解。

2. 行业监管严

医疗卫生行业是政府强监管领域,因医疗直接关系到公民生命健康安全,相关法规和政策规定均对医疗健康科普提出较高要求。2025年3月15日,国家市监总局《医疗广告认定指南(征求意见稿)》对借健康科普变相发布医疗广告、借健康科普之形实施商业贿赂之实等情形有严格区分和法律责任规定,进一步细化医疗广告认定的原则和标准,以精准区分医疗广告与医疗信息、医疗科普宣传的法律边界。

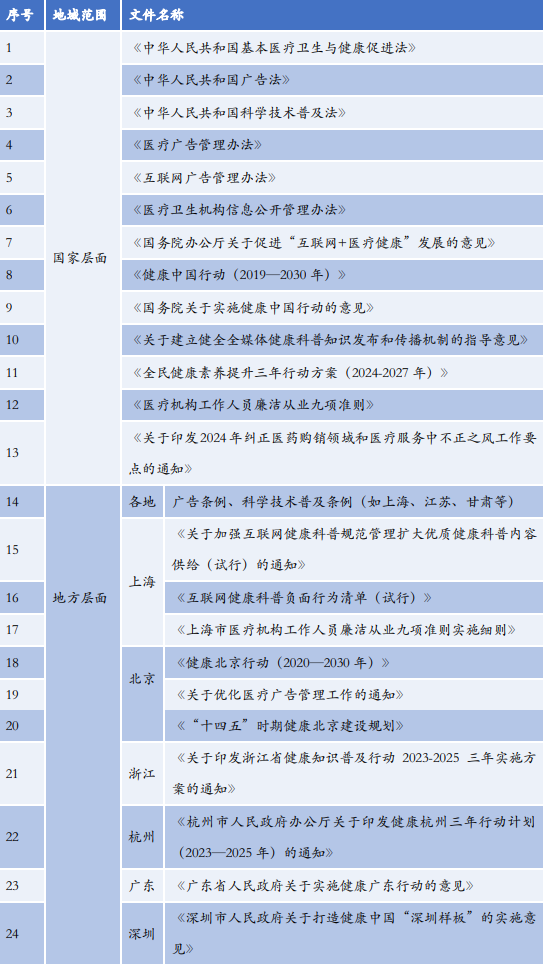

三、我国医疗卫生健康科普法规体系概览

(一)主要法律法规及政策文件

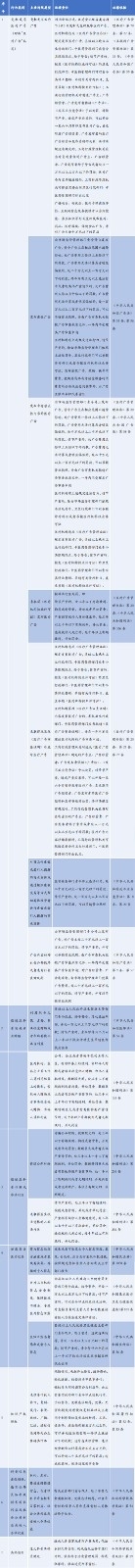

(二)健康科普违规之法律责任规定

(未完待续)

联系我们

联系我们

关注公众号

关注公众号

联系我们

联系我们