摘要

近年来,随着国际形势的变化,越来越多的中国企业到东南亚国家投资,中国企业投资时经常采用的组织形式一般是公司。提前了解东南亚国家关于公司股东出资形式的法律规定,将有利于中国企业提高投资效率。本文基于十个中国企业喜欢投资的东南亚国家的法律法规,系统梳理各国对公司股东出资形式的规定。研究发现,东南亚各国对公司股东出资形式普遍持开放态度,并未施加严格限制。但是部分国家对股东以非货币资产出资则设置估值、公告和批准程序。同时,东南亚国家经济增长空间大,与新型财产相关的法律制度正在建立,未来不排除会允许股东以新型财产出资。中国企业“出海”到东南亚地区国家设立外商投资公司时,根据东道国的法律规定和企业实际需求选择合适的出资形式。

引 言

东南亚地区凭借其经济增长潜力、人口红利及区域一体化进程,已成为中国企业海外投资的热点。在东道国设立公司是当前中国企业出海东南亚国家经常采用的投资方式。遵守东道国对公司股东出资形式的法律规定是顺利出资的前提。本文聚焦越南、老挝、泰国、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、新加坡、缅甸、菲律宾及文莱十国,通过对其法律条文的对比分析,揭示东南亚地区公司股东出资形式的共性与特点,旨在为中国企业提供法律风险防范与实务操作指南。

一、中国企业出海东南亚的现状与投资前景

近年来,中国企业出海东南亚的热情高涨。东南亚地区凭借其6亿人口红利、年轻化的劳动力结构、快速增长的消费市场以及尚未饱和的互联网渗透率,成为中国企业海外拓展的热门之选。数据显示,2024年中国企业在东南亚的投资增长12.6%[1],投资范围覆盖制造业、批发零售、金融、建筑和信息软件等多个传统和新兴行业,显示出明显的产业链区域化集聚趋势。此外,2022年,区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式实施,东南亚地区关税降低,区域内贸易壁垒进一步降低,未来的贸易和投资将更加便利。数据显示,2024年RCEP区域内贸易总额同比增长约3%[2],绝大部分成员区域内贸易额实现同比增长。这将进一步推动中国企业在东南亚地区的投资和业务拓展。

公司是中国企业投资时经常采用的企业形式,2023年末,中国共在东盟设立直接投资企业超7400家[3]。2025年4月美国出台的关税制度,对中国企业的对外出口产生重大影响,中国企业“出海”东南亚国家的意愿越来越强烈。

东道国法律允许公司股东以哪些财产出资是中国企业在投资时需要考虑的问题。选取适当的财产出资将提高企业投资效率和在东道国的议价能力。因此,中国企业需要了解东南亚国家对股东出资形式的法律规定。

二、东南亚国家股东出资法律规定的总结与对比分析

东南亚国家对股东出资形式的法律规定一般采取“货币财产加非货币财产”的结构,同时并未对货币财产和非货币财产的具体种类进行明确限制。但部分国家对非货币财产出资有程序规定。另外,东南亚国家大部分为发展中国家,经济增长空间大,有容纳新型财产的空间,未来是否会允许以新型财产出资值得关注。

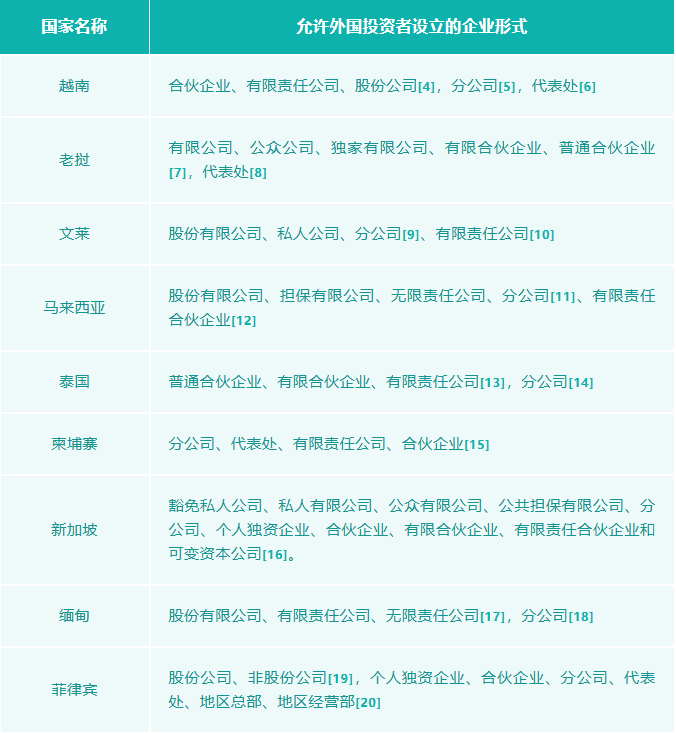

(一)东南亚各国允许外国投资者设立公司

菲律宾、马来西亚通过设立专门的《外国投资法》《外商经营法》来为外商投资提供明确的依据。而新加坡、缅甸、马来西亚、文莱等国没有专门立法规定外国投资者允许设立的企业形式,而是允许外国投资者根据该国《公司法》《合伙企业法》等国内法的规定选择企业形式;但部分国家对外资设立企业的形式仍有限制,文莱在其《公司法》中明确规定了外国投资者只能设立私人公司或上市公司,印度尼西亚在其《投资法》中规定外国投资者只能设立有限责任公司。

(二)东南亚国家普遍确立公司股东可使用货币财产和非货币财产出资的法律框架,且没有在出资形式上对外国投资者作出特别限制

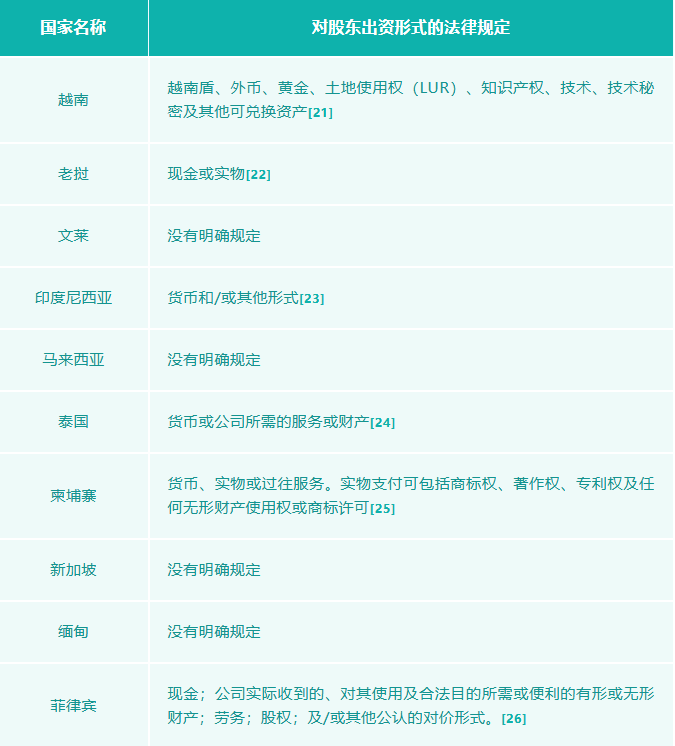

根据东南亚国家相关法律规定,各国对股东出资形式的法律规定可以归纳总结为“货币财产+非货币财产”的框架,具体内容见下表:

从上表可以看出,针对股东出资形式,东南亚国家普遍确立“货币资产+非货币资产”的法律框架。部分国家,如老挝,明确使用“现金或实物”的表述。部分国家,如缅甸、马来西亚和新加坡等“没有明确规定”,表明该国没有法律法规对股东出资形式进行规定和限制,可以理解为股东有权自由选择货币资产和非货币资产进行出资。还有部分国家,如越南,对可用于出资的财产进行列举,其列举的财产类型也属于“货币资产+非货币资产”的范围。另外,根据东南亚国家的公司法以及外商投资相关法律法规,各国并未在出资形式上对外国投资者施加不同于本国投资者的特别限制,表明东南亚国家在国民待遇方面具有较强的执行力度。

(三)东南亚国家并未对股东可用于出资的财产的具体种类作出明确限制,投资者出资形式的自由度和灵活性较强

东南亚国家确立的“货币财产加非货币财产”的股东出资形式法律框架实际上只是原则性的规定,并没有对“货币财产”和“非货币性财产”的含义作出明确界定。绝大部分国家甚至没有对可用于出资的财产种类进行列举。以新加坡为例,股东可以使用现金、设备、房产、知识产权等财产出资,形式十分灵活。

当然,笔者也注意到,越南、柬埔寨和菲律宾对出资财产的种类作出列举。笔者认为,这种列举并不是封闭式的列举,而是采用一种“部分列举加兜底性规定”的结构,实际上并没有对出资形式作出严格限制。因为越南法律规定的“可兑换的其他财产”,柬埔寨法律规定的“实物”“过去的服务”,以及菲律宾法律规定的“公司实际收到的、对其使用及合法目的所需或便利的有形或无形财产”“其他公认的对价形式”,均为没有严格定义的用语,含义模糊,实际上为股东出资形式预留出较大的自由选择空间。

综上,法不禁止即自由,东南亚国家的公司股东在出资方式上没有明确的限制,可选择的财产范围比较广泛。笔者认为,此类制度提高了吸引外资的灵活性,极大地提升投资便利度,彰显开放态度。这对中国企业出海东南亚较为有利,因为法律上的限制较少,中国企业在投资时可以根据商业安排选择适当的财产出资,有助于提高投资效率。

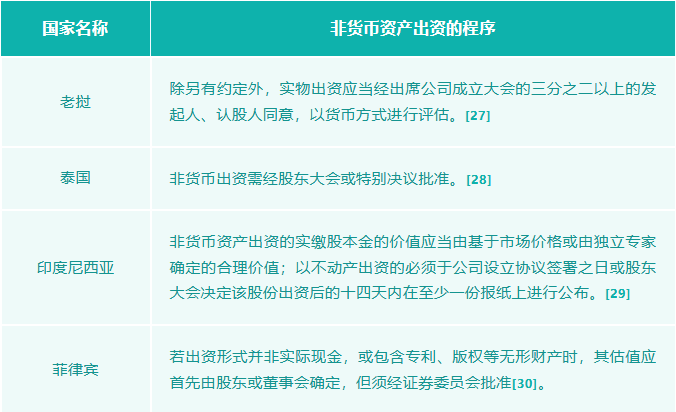

(四)部分东南亚国家对股东使用非货币资产出资设置估值或批准程序,投资者需要关注相关制度,满足合规要求

对股东以非货币资产出资设置估值、批准或公告等程序,是部分东南亚国家的一大特色。笔者简要整理部分国家的相关法律规定如下:

笔者认为,对非货币出资的程序作出明确规定,体现出该国立法机构防止资本虚增、确保非货币资产价值公允、避免洗钱或逃税的立法取向。同时,非货币资产的估值、公告等程序交由股东和公司完成,也体现出该国立法机构赋予市场主体更多经济权力和行为自由的价值导向,即国家不对非货币资产的具体类型作出严格限制,由公司和股东根据市场规则公允定价。这种兼顾交易安全和商业自由的法律框架为中国企业出海投资提供一定程度的便利,但中国企业也需要遵守相应的程序性规定。

(五)东南亚国家经济增长空间大,与新型财产相关的法律制度正在建立,未来不排除会允许以新型财产出资

东南亚国家除新加坡以外均为发展中国家。发展中国家的地位意味着东南亚国家的法律法规体系目前仍然处于正在建立的过程当中,很多在发达国家已经运转多年的法律制度在东南亚可能还没有落地。但这也给东南亚国家带来充足的发展空间。特别是进入本世纪20年代,数字经济蓬勃发展,各种新经济模式、新业态和新财产类型层出不穷,这些新事物是东南亚国家把握时代机遇、实现快速发展的重大契机,东南亚国家正在不断通过立法的方式对新事物予以回应和接纳。

具体到财产类型,笔者认为,加密货币和数据资产或将在未来被东南亚各国法律纳入财产范围。在加密货币方面,新加坡的加密货币使用率远超全球平均水平[31],泰国、马来西亚、印尼和菲律宾也已不同程度地允许开展加密货币交易[32];越南也在研究立法试点运营数字货币交易平台[33]。在数据资产方面,东盟已出台《东盟个人数据保护框架》[34]、《东盟数字一体化框架》[35],旨在建立符合成员国利益诉求的跨境数据流动治理标准,提升跨境数据治理水平。新加坡、菲律宾、印度尼西亚、泰国和马来西亚已在2012年至2019年间陆续出台数据治理和数据保护的法律[36],越南[37]和文莱[38]也在近两年出台相应法律,可见东南亚多国已具备数据资产化的法律基础。基于以上立法动态,东南亚国家未来不排除允许以加密货币和数据资产出资。

三、实务建议

笔者认为,中资企业出海东南亚国家的出资形式需要根据投资目的国的法律规定具体落实。因此,我们建议企业出海前委托专业机构进行尽职调查,系统性梳理法律规定和拟出资资产的情况,分国别建立出资合规清单。

对于以非货币形式出资的企业,我们建议在出资前对东道国非货币出资的程序性规定予以提前了解,并严格按照相关法律规定处理,以便顺利出资。如果以著作权、专利权、商标权出资,我们建议企业还需要与被投资单位和其他投资者明确约定权利转让到拟设立公司的时间以及转让的是知识产权所有权还是使用权。如果仅转让使用权,那么该使用权的性质是排他还是非排他,许可范围是什么,有无地域限制。

需要注意的一个问题是,在中国企业与东道国当地企业建立合资公司时,中国企业中经常碰到外方以其在当地市场的资源入股,尤其是在共同开拓销售市场的情形中。如何界定“市场资源”,如何为“市场资源”评估价值,如何确认“市场资源”已经注资到合资公司等都是需要提前考虑并落实在股东协议中的。比如,要求当地合作伙伴提供其销售供应渠道的所有订单和合同、经销商名单,以及向经销商的书面函告告知其对接主体已转移到合资公司等。至于如何评估“市场资源”的价值,需要结合当地合作伙伴已有的财务数据、市场份额、中方对该项目的商业可行性研究报告等综合确定。

另外,鉴于东南亚国家对加密货币、数据资产等新财产类型整体上呈现审慎包容的态度,其中部分国家更是较为自由和开放,我们建议中国企业持续关注东南亚国家在加密货币和数据资产方面的立法动态,及时跟进相关监管规定,如果允许股东以该等财产出资,则可以根据企业实际情况选择合适的出资形式。

四、结论

东南亚各国在股东出资形式的制度上呈现开放包容的特点,不仅为投资者提供多样化的选择,提供投资便利度,同时也没有放松非货币出资价值公允等方面的监管,还为未来的经济发展和可能出现的新财产类型留出法律许可的空间。对中国企业而言,精准把握东道国法律要求、设计合规投资架构、强化本地化合作是降低风险、提升投资效率的关键。未来,随着东南亚市场进一步开放,中国投资者需持续关注政策动态,灵活调整策略,以在区域竞争中占据先机。

注释

[1]《商务部:2024年全行业对外直接投资增长11.3%至1.16万亿元》,证券时报,2025年1月26日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1822320561161226128&wfr=spider&for=pc。

[2]《博鳌亚洲论坛|国际社会期待中国和亚洲在全球事务中发挥更积极作用》,微信公众号“中国金融信息中心”,2025年3月25日。

[3]《一带一路•观察 2023年中国“一带一路”投资分析》,亚布力中国企业家论坛,2024年9月27日,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1811358945681191225&wfr=spider&for=pc。

[4]《越南投资法》第23条

[5]《Investing in Vietnam Redrawing the Horizon 2021 and beyond》chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/vn/pdf/publication/2021/10/Investing-in-Vietnam-2021.pdf

[6]《外商在越南设立代表处和分公司的规定》https://vn.mofcom.gov.cn/zcfg/art/2008/art_c61219eb51c74b51b9fd3514f3faa733.html

[7]《老挝企业法》第13条

[8]《老挝投资促进法》第10条

[9]《文莱公司法》第4条,第103条

[10]《印尼投资法》第5条

[11]《马来西亚公司法》第10条,第568条

[12]《马来西亚有限合伙企业法》第46条

[13]《泰国民商法典》第1013条

[14] art_2986782de56a413d891490de84ced525

联系我们

联系我们

关注公众号

关注公众号

联系我们

联系我们