摘要

随着全球航空运输量持续增长与低空空域开放进程加速,空域资源高效利用成为各国共同面临的战略挑战。空域使用权作为航空活动的法律基石与技术前提,直接决定航空安全、运行效率与资源分配公平性。当前,传统空域管理模式已难以适配无人机物流、城市空中交通(UAM)、通用航空等多样化需求,亟需从法律界定、技术支撑、管理机制多维度开展系统性重构,为低空经济高质量发展提供制度保障。

一、空域使用与管理现状

(一)空域使用权属界定的法律空白

现行法律体系对空域权属的规定存在明显断层。《中华人民共和国民用航空法》仅明确空域的国家主权属性与统一管理原则,未涉及物权属性及归属;《民用航空使用空域办法》作为部门规章,仅规范空域运行管理,未界定所有权主体。

从上位法衔接来看,《宪法》规定自然资源除法律明确属集体所有外均归国家所有(全民所有),并要求保障合理利用;《民法典》物权编进一步确立自然资源有偿使用制度与用益物权规则。但三者均未将空域明确纳入自然资源范畴,导致空域所有权主体模糊、使用权属性不明——既无法依据《民法典》用益物权制度构建空域使用权体系,也难以通过有偿使用制度实现空域资源市场化配置,形成法律规制真空。

(二)空域使用程度的结构性约束

我国空域总面积约1081万平方公里,划分为11个飞行情报区,但受军方统一管制传统模式影响,民用航空可使用空域占比不足25%,且多集中于固定航线,难以满足通用航空、无人机等新兴业态需求。对比来看,与我国国土面积相当的美国,通过立法限制军方固定空域使用权至7%,民用开放空域超80%;欧洲通过“单一天空”计划[1]打破国界限制,实现军民航空域协调共享,显著提升资源利用率。

在空域分类层面,现行标准存在类型单一化、管制全覆盖问题。国际民航组织(ICAO)将空域划分为A-G七类(含A-E类管制空域、F-G类非管制空域),多数航空发达国家在此基础上结合国情优化分类(如美国增设特殊使用空域)。而我国仅划设A(高空管制区)、B(中低空管制区)、C(终端管制区)、D(机场塔台管制区)四类管制空域,无任何非管制空域,形成“离地三尺皆管制”的局面——任何航空器飞行需经多层审批、复杂报备,并建立双向通信联系,既无法区分商业飞行、私人飞行、应急救援等不同需求,也严重制约通用航空与低空经济发展。

(三)空域使用管理制度的体制性障碍

现行空域管理实行“两级政府,三级管理”体系与“统一管制,分别指挥”机制。在国家空管委统筹下,军航形成“空军-军区空军-军师级航空单位-军航机场”四级管理链,民航形成“民航空管局-地区空管局-空管分局(站)”三级管理链,日常协调依赖地区空管协调委。

该体制存在三大核心问题:一是权责交叉与效率低下,军民航管理主体多层级、多部门,易出现职责重叠(如空域划设审批)与推诿扯皮(如飞行冲突处置);二是信息不对称与监管随意性,军方掌握空域管制主导权但缺乏民用飞行实时信息,民航了解民用飞行情况却无管制调配权,导致飞行冲突频发、管理效率低下;三是模式僵化与资源浪费,“条块分割、计划管理、静态控制、固定使用”的管理模式,无法适应低空经济动态化、多样化需求,造成大量空域资源闲置。

(四)空域使用法律体系的系统性缺陷

当前法律体系难以支撑低空经济发展,主要体现在:

低空经济专项法规缺失。现有航空法律法规以传统民航(客运、货运)为规制对象,未覆盖无人机、垂直起降飞行器(eVTOL)等新兴业态。例如,无人机飞行审批标准、商业运营资质、事故责任认定等缺乏统一法律依据,导致地方监管尺度不一。

空域管理法规供给不足。在空域划分(如低空空域具体高度范围)、使用权取得(如申请条件、审批流程)、权利流转(如转让、出租规则)等关键环节,尚无专门立法规范,企业与个人开展低空活动面临无法可依困境

安全监管法规存在漏洞。缺乏针对低空活动的技术标准(如无人机避障系统要求)、隐私保护规则(如航拍数据采集边界)、应急处置机制(如低空飞行器突发故障应对),既增加公共安全风险,也制约行业创新。

(五)军民航融合发展的制度性瓶颈

我国空域管理长期存在军主导、民配合的格局。军方掌握空域划设、航线开辟、飞行审批的主导权,民航仅负责民用航空交通保障服务。具体表现为:空域划设需由空军商请民航局后报总参谋部批准;新航线开辟需民航局商请空军后报国务院、中央军委备案;飞行活动中军事飞行享有绝对优先权,民航需主动避让。

这种模式存在问题主要体现在:一是标准不统一,军民航飞行规则差异显著,比如:《飞行基本规则》允许军航采用非精密仪表或目视飞行,《中国民用航空飞行规则》要求民航必须使用精密仪表飞行;军航无明确飞行差错标准,民航需严格遵守《民用航空器飞行事故征候》,标准冲突既增加飞行安全隐患,也加剧军民航矛盾。二是资源配置低效与需求错配,静态化、计划式的空域分配模式,无法满足公共航空、通用航空、无人机等不同主体的差异化需求,既造成军用空域闲置,也导致民用空域紧张,与全球军民航协同、空域灵活使用的发展趋势相悖。

二、域外空域管理模式比较与借鉴

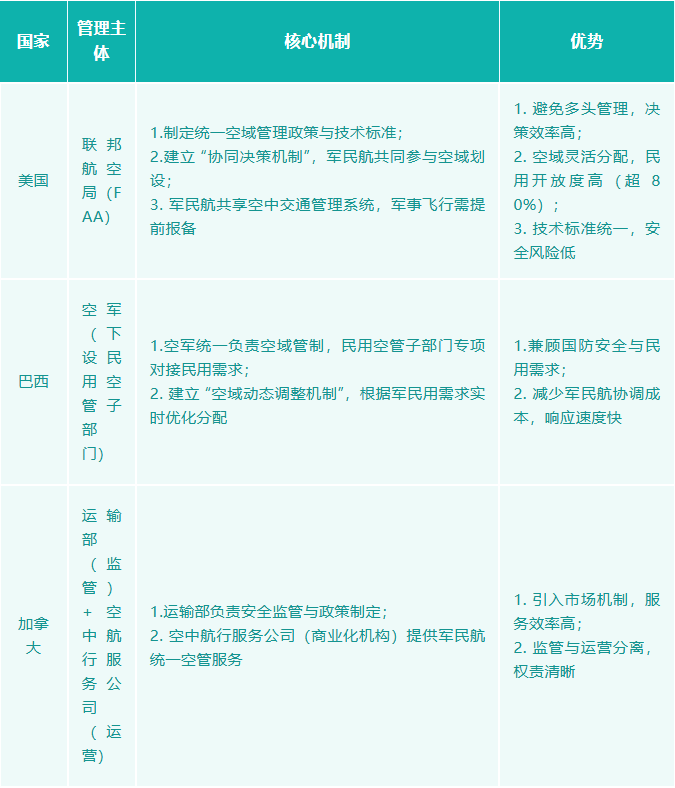

基于国情差异,航空发达国家形成了三类典型空域管理模式,总结域外各种模式,其所体现的共性启示是通过专门法律明确空域权属、管理主体与使用规则,根据国情选择管理模式,兼顾安全与效率,引入市场化机制(如空域使用权交易)提升资源利用率,依托先进技术(如动态空域管理系统)实现空域动态调配。

(一)统一管理模式

由独立机构统一负责全国空域管理,统筹军民航需求,实现空域资源集中调配。根据管理主体不同,可分为政府统管、军队统管、企业统管三类子模式。

美国、巴西、加拿大的借鉴意义主要体现在:建立统一的空域管理机构,明确其统筹军民航需求的法定权责;引入协同决策机制,保障民用主体在空域规划中的话语权;推动空管服务商业化运营,提升资源配置效率。

(二)军民航联合管理模式

军民航在同一机构内合署办公,共同制定空域管理规则、实施空域调配,实现“一体化管理、无缝化衔接”。其中比较典型的是英国以及欧洲“单一天空”计划

英国。通过修订《民航法》成立空中交通服务公司(NATS),整合军方空管资源——NATS董事会包含军方代表,军民航人员共同参与空域划设、流量管理等决策;军事飞行需求提前录入NATS系统,与民用飞行计划统一协调,避免空域闲置与冲突。

欧洲“单一天空”计划。打破欧盟成员国国界限制,成立欧洲航空安全局(EASA)与空中交通管理网络(SESAR),统一制定空域分类标准、空管技术规范;成员国军民航共同参与跨区域空域调配,实现全欧洲空域“一体化使用、动态化调整”,大幅降低航班延误率(较计划前下降30%)。

英国以及欧洲“单一天空”计划的借鉴意义主要体现在:通过立法设立军民航联合管理机构,明确双方权责与协同流程;建立跨区域空域协调机制,打破行政边界限制;统一军民航技术标准与运行规则,减少协同障碍。

(三)军民航协调管理模式

军民航分别建立独立空管体系,各自负责系统内空域管理,通过国家层面的协调机制解决空域使用冲突。其中比较典型的是法国和南非。

法国。民航局负责民用空域规划与管制,空军负责军事空域管理;设立“国家空域协调委员会”(由国防部、交通部共同牵头),每月召开协调会议,明确军民用空域使用时段、范围;紧急情况下,军民航可通过实时通信系统临时调整空域使用权限。

南非。民航局负责商业航空与通用航空空域管理,空军负责军事训练与作战空域管理;建立“空域使用申请平台”,军民用主体需提前72小时提交空域使用计划,由协调机构统筹平衡,优先保障应急救援、国防等公共利益需求。

法国和南非的借鉴意义主要体现在:建立常态化军民航协调机制,明确冲突解决流程与时限;搭建统一的空域使用申请平台,实现需求透明化与调配规范化;确立公共利益优先原则,明确应急、国防等特殊需求的优先权。

三、空域使用权的属性厘定

明确空域使用权的法律属性,是构建空域使用权制度的前提。基于我国法律体系与空域资源特征,需从自然资源属性、所有权性质、使用权类型三个层面展开分析。

(一)空域的自然资源属性

从法律解释角度,空域具备自然资源的核心特征,应纳入《宪法》《民法典》规定的“自然资源”范畴:

宪法依据。《宪法》第9条规定“矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,都属于国家所有,即全民所有”,采用“列举+概括”模式。空域作为人类活动不可或缺的空间资源,具有稀缺性、可利用性与公共性,符合自然资源的本质特征,应属“等自然资源”的兜底范围,其所有权归国家所有(全民所有)。

民法典衔接。《民法典》物权编第324条规定“国家所有或者国家所有由集体使用以及法律规定属于集体所有的自然资源,组织、个人依法可以占有、使用和收益”,第325条确立自然资源有偿使用制度。空域作为国家所有的自然资源,可依据上述条款建立有偿使用机制,为空域使用权的设立提供私法基础。

实践佐证。我国已通过行政许可、有偿使用等方式对空域进行开发利用(如航班时刻分配、通用航空飞行审批),本质上是对空域自然资源属性的认可,仅缺乏明确的法律界定。

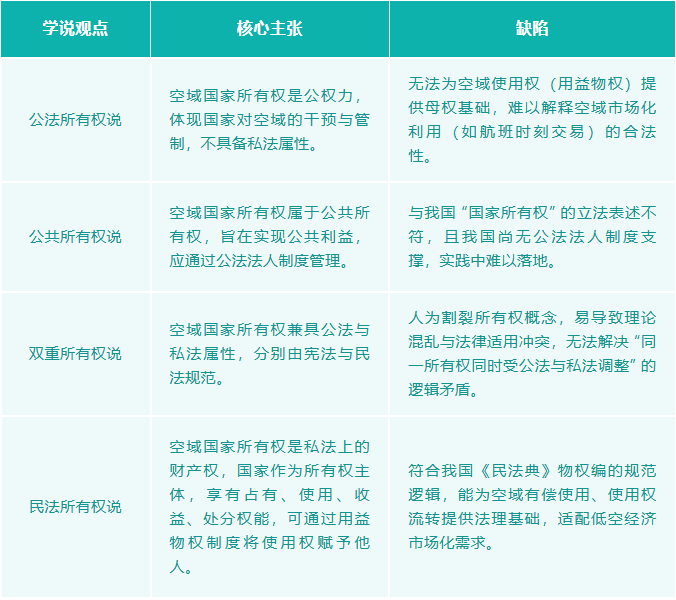

(二)空域所有权的民事权利定位

关于空域国家所有权的性质,学术界存在公法所有权说、公共所有权说、双重所有权说、民法所有权说四种观点,结合我国法律实践与空域利用需求,民法所有权说(私法属性) 更具合理性:

空域国家所有权具有公私融合的特征——公法层面,国家需通过管制保障国防安全、公共利益(如划定禁飞区);私法层面,国家作为所有权主体,可依据《民法典》设立用益物权,将空域使用权赋予市场主体,并通过有偿使用、流转实现资源增值。二者并非对立关系,而是管制与利用的协同,公法管制是私法利用的前提(保障安全),私法利用是公法管制的延伸(提升效率)。

(三)空域使用权本质属于用益物权

空域使用权是市场主体(企业、个人)依法取得的,对特定空域进行占有、使用、收益的权利,其本质属于用益物权,理由如下:

符合用益物权的核心特征。用益物权是对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利(《民法典》第323条)。空域使用权以国家所有的空域为客体,权利内容聚焦“使用”(如飞行活动)与“收益”(如商业运营获利),完全契合用益物权的定义。

解决实践中的法律难题。若将空域使用权界定为行政许可权(如特许经营权),则无法实现权利流转(行政许可不得随意转让),难以满足低空经济市场化需求;而界定为用益物权,可依据《民法典》实现权利的登记、转让、抵押,为空域资源市场化配置提供制度支撑。

回应学术争议与实践需求。针对学界“公物理论”与“私权理论”的争议——公物理论强调空域的公共属性,忽略私权利用;私权理论侧重空域的私法属性,弱化公共管制。将空域使用权界定为用益物权,可实现公私平衡,既通过物权登记明确权利归属(私权保障),又通过公法管制(如用途限制、优先权规则)维护公共利益。

特殊情形补充。空域使用权与传统用益物权(如土地承包经营权)存在差异——空域具有立体性(不同高度层可独立使用)与流动性(需动态调整),需构建分层确权、动态登记等特殊规则,例如:按高度划分0-300米(无人机层)、300-3000米(通航层)、3000米以上(民航层),分别设立独立的空域使用权;建立电子登记簿,实时更新空域使用权的范围、期限、限制条件。

四、空域使用权立法的关键挑战与难点

空域使用权立法涉及安全、效率、公平等多重目标,需破解四大核心挑战,避免制度设计缺陷。

(一)分层确权与冲突解决

1. 分层确权难题

空域具有立体性,不同高度层的使用权需独立界定,但传统物权制度以平面化为基础,缺乏空间地上权的明确规定。例如:0-300米无人机使用权与300-3000米通航使用权的边界如何划分?同一高度层内,不同主体(如多家无人机公司)的使用权如何分配?

2. 权利冲突解决

不同用途的空域使用权存在优先级差异,需明确规则:

(1) 公共利益优先。国防、应急救援、医疗救护等公共用途是否享有绝对优先权?例如,军事飞行是否可无条件征用民用空域?

(2) 商业利益平衡。商业航空(如客运航班)与通用航空(如私人飞行)的使用权冲突如何解决?是否应通过市场化机制(如竞价)确定优先级?

(3) 跨区域协调。同一空域(如跨省低空走廊)涉及多个行政区域,使用权归属与管理责任如何划分?

(二)风险防控与边界界定

1. 国家安全风险。低空飞行器(尤其是无人机)可能对敏感目标(如军事基地、政府大楼、核电站)造成威胁,需立法明确。

(1)禁飞区划定标准。哪些区域属于绝对禁飞区?哪些属于限制飞行区(需特殊许可)?划定程序是否需公众参与?

(2)飞行数据监管。无人机采集的地理信息、图像数据是否属于“敏感信息”?是否需备案或审核?防止数据泄露危害国家安全。

2. 隐私保护边界。无人机航拍、低空监测可能侵犯公民隐私权,需明确。

采集限制。禁止在居民小区、私人场所上空进行无授权航拍;商业航拍需提前告知相关方,并取得同意。

数据使用规则。低空活动采集的个人信息(如人脸图像)不得随意泄露、使用,需符合《个人信息保护法》要求。

(三)市场化与公共利益平衡

1. 资源分配机制争议

空域使用权的取得方式直接影响经济公平与资源分配的问题。若采用拍卖、竞价方式(如频谱资源),可能导致大企业垄断空域,中小企业无法参与;若采用免费分配,可能造成资源闲置与浪费。另外还有公共利益保障,公益用途(如公益救援、气象观测)的空域使用权如何取得?是否应免费或优先分配?

2. 成本分担难题

空域管理基础设施(如监控系统、通信网络)建设成本高昂,需明确承担主体。若由公共财政出资,可能增加纳税人负担;若通过收取空域使用费覆盖成本,可能提高中小企业运营成本,制约行业发展。

(四)法律弹性与技术迭代

低空经济技术更新迅速(如无人机自动驾驶、eVTOL),立法若过于细化,可能很快落后于技术发展。例如,当前规定的无人机重量限制,可能因技术进步(如轻量化材料)失去意义。低空经济业态不断创新(如无人机物流、城市空中出租车),空域使用需求也会随之变化,立法需保留调整空间,避免制度僵化,避免一刀切。

(待续)

注释

[1] 欧洲单一天空计划(Single European Sky, SES)是欧盟为推动空中交通管理领域改革而提出的一项重大计划。该计划 设计于2004年,旨在整合欧洲分散的空域资源,提高空中交通效率、安全性和环保性,同时降低成本,应对日益增长的空中交通需求和挑战。通过解决欧洲空域的碎片化问题,SES计划在安全、容量、成本效益以及环境等多个方面提升空中交通管理的性能。

联系我们

联系我们

关注公众号

关注公众号

联系我们

联系我们