一、引言

一则最高额保证合同纠纷一审的审理,因各方关系的角力,自2020年5月起历经3次庭审、1次听证、数次关于程序问题的波折,最终被拖入了2021年。案件的争议焦点涉及包括银行是否明知或应知、越权担保、“本金最高额”与“债权最高额”之争、格式条款效力认定、破产债权停止计息是否及于保证人、排除担保从属性约定的有效性等等,这些问题的法律适用和预设的结局注定因《民法典》、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》的实施而改变。

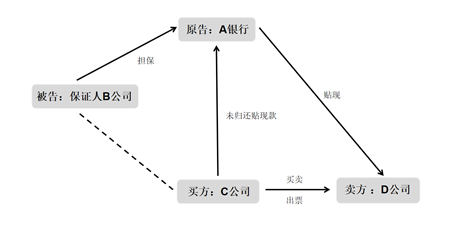

二、故事的开始

2013年原告A银行与被告B公司签订了《最高额保证合同》,约定B公司为C公司的“(800万元)本金额度项下所有债权及相应产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用”债务提供连带责任担保,并约定“本合同的效力独立于主合同,主合同全部或部分无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认无效,则保证人对于债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带保证责任”。此前,B公司股东会决议“担保融资敞口最高限额折合人民币(大写)捌佰万元(含)以内”。

2014年A银行、C公司及其关联公司D公司签订了《商业承兑汇票贴现业务合作协议》,约定C公司为承兑人,A银行给与D公司800万商业承兑汇票贴现额度。2014年6月4日A银行与D公司签订了《商业汇票贴现协议》,同日,D公司持C公司于2014年6月3日出具的800万商业承兑汇票及与C公司的购销合同至A银行办理贴现。

汇票到期后C公司未能归还银行贴现款。2015年9月16日,法院裁定受理C公司破产申请。2016年法院刑事判决C公司的实际控制人骗取贷款、票据承兑罪,其中包括2014年以C公司名义向A银行骗取票据承兑人民币800万元,也就是本则保证合同纠纷所涉及的贴现承兑汇票。2019年12月10日法院裁定终结C公司的破产程序。A银行于2020年5月6日诉至法院要求B公司对700余万元本金及800余万元的利息、罚息承担保证责任。B公司在诉讼中提起撤销合同之反诉。

(一)关于主合同贴现协议效力的法律适用

《商业汇票贴现协议》及《商业承兑汇票贴现业务合作协议》(统称“贴现协议”)在民法典施行前就已签订并履行完毕,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》,应属“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定”,因此适用《合同法》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》。

C公司的实际控制人以C公司名义以欺骗手段取得银行贷款、票据承兑,给银行造成特别重大损失,其行为已构成骗取贷款、承兑汇票罪。在C公司骗取贷款的同类担保纠纷案件中,已有法院判决认为借款合同违反《合同法》第52条第(三)项而无效。因此,在本案中,贴现协议作为主合同如果认定为无效,则从合同根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第8条随之无效。

(二)关于贴现行为是否构成欺诈的法律适用

贴现行为亦即主债务的发生,在民法典施行前已完成,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》,应当适用《中华人民共和国民法总则》的规定来判断是否构成欺诈、是否因此给予担保人撤销权;根据《民法总则》第149条,第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

本案中,A银行有合理理由知道C公司与D公司在同一实际控制人操控下实施欺诈行为,骗取B公司的担保和贴现款,却刻意忽视审查购销合同的真实性,为赚取高额贴现费用将担保人置于高风险之下,担保人B公司作为受欺诈方有权撤销B公司的担保行为。

(三)关于越权担保之法律适用

《最高额保证合同》的订立应当属于民法典施行前的法律事实,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》,适用当时的法律、司法解释的规定。

如果A银行主张的“最高额本金”说成立,即B公司需要对除了800万元本金外的利息罚息等一并承担担保责任,则B公司显然违反了公司章程,超越了股东会决议允许的担保额度对C公司提供了担保。该越权担保行为的法律效力应当适用《担保法》及《合同法》的相关规定予以评判。

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第17条、18条,人民法院应当根据《合同法》第 50 条关于法定代表人越权代表的规定,区分订立合同时债权人是否善意分别认定合同效力;根据《民法总则》第61条第3款关于“法人章程或者法人权力机构对法定代表人代表权的限制,不得对抗善意相对人”的规定,只要债权人能够证明其在订立担保合同时对董事会决议或者股东(大)会决议进行了审查,同意决议的人数及签字人员符合公司章程的规定,就应当认定其构成善意,但公司能够证明债权人明知公司章程对决议机关有明确规定的除外。事实上,A银行在订立担保合同时已明确知道B公司的股东会决议对本次担保是有限额的,并留档保存了该份决议。作为专业金融机构,A银行主张《最高额保证合同》中的“最高额”仅为“最高额本金”,要求B公司超过其决议的担保限额承担保证责任,显然并非善意相对人。

(四)《最高额保证合同》关于担保责任范围条款的效力认定之法律适用

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第9条,“民法典施行前订立的合同,提供格式条款一方未履行提示或者说明义务,涉及格式条款效力认定的,适用民法典第四百九十六条的规定”。《最高额保证合同》是银行为了重复使用而预先拟定,按年度修订版本,合同相对人缺乏对等谈判地位的条款,普遍被认定为格式合同。

1.A银行未采取任何方式提示担保人注意“最高额”可能超过“最高本金限额”。

《最高额保证合同》关于保证责任范围的条款无疑属于对担保人有重大利害关系的条款。从担保人股东会决议“担保融资敞口最高限额折合人民币(大写)捌佰万元(含)以内”的内容来看,担保人也未能注意或理解原告真实期待的保证责任范围。

根据民法典第496条的规定,“采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容”。因此,《最高额保证合同》关于担保责任范围的条款无效。

2. 《最高额保证合同》对“最高额”存在两种不同的解释方式,应做出不利于原告方的解释;即“最高额”为最高额限额。

《最高额保证合同》对担保限额的表述为,“该本金额度项下所有债权及相应产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等”。然而该表述将因为断句方式的不同将可能产生两种理解:

解释一:最高额指最高额限额,即“该本金额度项下”所有债权及相应产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;也就是说,“所有债权及相应产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等”都不会超过800万元的本金额度。

解释二:最高额指最高额本金,即“最高本金限额内债权人与债务人发生的债权”及相应产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等;也就是说,“相应产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等”不包括在800万元本金限额内。

根据民法典第498条的规定,对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释。有利于担保人的解释无疑为“最高额限额”,即所有债权及相应产生的利息、罚息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用,不论发生金额多少,担保人均只在最高额本金额度800万元限额内承担保证责任。

(五)破产债权停止计息的效力是否及于保证人之法律适用比较

《企业破产法》第46条第2款规定,附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。然而该规定对担保人是否适用,在司法实践中一直莫衷一是。《全国法院民商事审判工作会议纪要》对“担保从属性”再次作出强调。担保人承担的担保责任范围不应当大于主债务,是担保从属性的必然要求片;因此,在主债务依法限缩的情况下,保证责任范围理应随之限缩。

然而《全国法院民商事审判工作会议纪要》的原则性规定仍然不足以排除实务中令人费解的障碍;例如,2020年1月10日浙江省高级人民法院民事审判第五庭就曾发布浙高法民五[2020]1号《关于主债务人破产后保证人是否停止计息问题的解答》,其中明确规定“按照《企业破产法》第四十六条规定,针对债务人的破产申请被人民法院裁定受理时,破产程序中针对债务人申报的附利息的债权自破产申请受理时起停止计息,但该停止计息的效力不及于保证人。”

这一阴霾终于被《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第22条驱散,“人民法院受理债务人破产案件后,债权人请求担保人承担担保责任,担保人主张担保债务自人民法院受理破产申请之日起停止计息的,人民法院对担保人的主张应予支持。”该规定基于以下两方面理由适用于本案:

1. 保证人对破产后的利息承担属于最高额保证合同的履行,自合同签订之日起至今A银行仍然在依据保证合同的规定计算保证人的责任范围,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》,应属于“民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定”。

2. 根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第4条,“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释仅有原则性规定而民法典有具体规定的,适用当时的法律、司法解释的规定,但是可以依据民法典具体规定进行裁判说理。”

在民法典实施前,担保法、担保法司法解释及《全国法院民商事审判工作会议纪要》仅有对“担保从属性”的原则性规定,而没有任何关于破产后关于保证人利息承担方面的法律或司法解释。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第22条应当作为本案裁判说理的依据,担保债务自人民法院受理破产申请之日起停止计息。

(六)排除担保从属性约定的效力之法律适用比较

《最高额保证合同》约定,“本合同的效力独立于主合同,主合同全部或部分无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认无效,则保证人对于债务人因返还财产或赔偿损失而形成的债务也承担连带保证责任”。该条款排除了担保的从属性,我们从两方面探讨其效力:

1. 《最高额保证合同》关于排出担保从属性的约定对保证人有重大利害关系,却未以任何方式予以提示,故而该条款依《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第9条及民法典第496条无效。

2. 该条款的履行属于根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》,应属于“民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定”。

《民法典》第682条明确“保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的,保证合同无效,但是法律另有规定的除外。”另外,《全国法院民商事审判工作会议纪要》在《民法典》实施后继续有效,其第54条强调“从属性是担保的基本属性”,并规定“银行或者非银行金融机构之外的当事人开立的独立保函,以及当事人有关排除担保从属性的约定,应当认定无效”。故《最高额保证合同》排除担保从属性的约定无效。

三、结语

尽管在本文写下之时本案尚未作出判决,但这一则纠纷所引申出的问题足以展示《民法典》实施中可能涉及的时间效力问题。从我们与审判人员的交流中,我们也获取到了许多不同的观点,比如,在同一案件之中法律适用必须统一,一旦适用了《民法典》就不存在其他旧法适用的可能。但我们认为,本案足以展示,根据需要评判的“法律事实”的不同,新旧民法是可以在同一案件中共同适用的。就愿以此文为砖,引他山之美玉,共探《民法典》时间效力之实践。

联系我们

联系我们

关注公众号

关注公众号

联系我们

联系我们